新年明けましておめでとうございます。🎍

皆様におかれましては輝かしい新年をお迎えのこととお慶び申し上げます。

舞石企業グループ一丸となり、全力を尽くしますので引き続きご支援をいただきますようお願い申し上げます。

新年明けましておめでとうございます。🎍

皆様におかれましては輝かしい新年をお迎えのこととお慶び申し上げます。

舞石企業グループ一丸となり、全力を尽くしますので引き続きご支援をいただきますようお願い申し上げます。

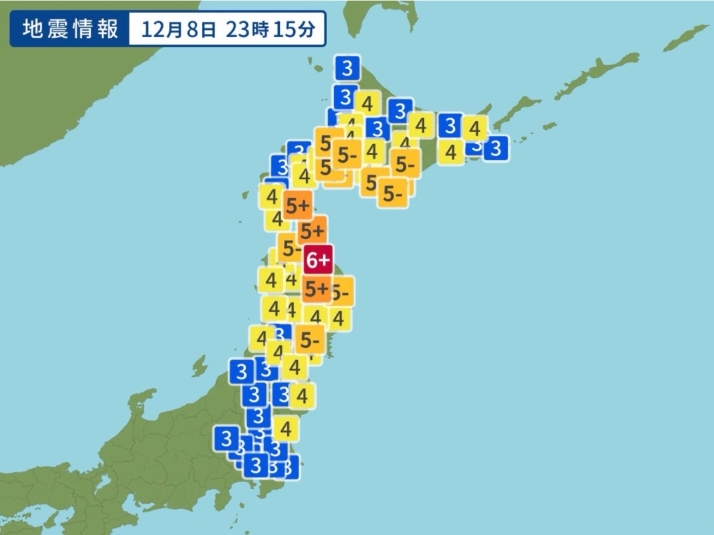

12月8日夜、青森県で最大震度6強を観測する地震があり、「北海道・三陸沖後発地震注意情報」が発表されました。

初めて発表された情報です。

これは、今回発生した地震(先発地震)を受けて、新たな大規模地震(後発地震)が発生する可能性が、平常時と比べて相対的に高まっていることを知らせる情報だそうです。

我が社がある一関地区では震度4でしたが、私が住んでる地区では震度5弱で1分以上の強い揺れを感じました。

東日本大震災でも前震がありました。

東日本大震災を経験した我々でも今からできる備えを忘れているかもしれません。

警戒は怠るべきではありません。安全確保に留意してください。

第75回永年勤続優良従業員表彰(一関商工会議所)が、11月20日ベリーノホテル一関で行われました。

我が企業グループからは

舞石興産3名、舞石組3名、花泉石油1名

が表彰を受けました。

11月も中旬入り、紅葉もかなり見頃となって、いよいよ秋深まるといった様相になって来ました🙂

朝晩の冷え込みが厳しく感じ、そろそろ冬タイヤに交換しないといけない季節になりましたね💦

今、九州や四国を除く各地、特に秋田、岩手などの東北地方を中心に、クマによる人への被害が、かつてないほど深刻になっています😱

それが山間部や山里ならばいざ知らず、県庁所在地などの都市の住宅地や市街地、学校、公園などでも起きているというのですから、事は重大です🧐

一関市の防災メールでは一日に何件もクマ出没情報が流れてきています

気をつけなきゃ!といっても何をどう気をつければ良いのか・・・

さきほど、一関市花泉町内で熊を撃ち取ったんだって~と回ってきた写真です

重機で持ち上げるほどの重さということですよね・・・こんなのが目の前に現れたらなすすべもないでしょう・・・

先週、全国各地の方とお会いする機会があり、岩手から来たと話すと相手の方の第一声は「熊ダイジョブ?」笑

岩手=熊🐻のイメージのようです(;’∀’)

全国各地で紅葉が見頃を迎えてますが、熊に注意して自然を楽しみましょう🎵

ブログの更新がだいぶ空いてしまいました・・・😐

先週ぐらいから、一気に寒くなりましたね

ちょっと前までは、暑かったのに、この週末の寒さ!体が慣れてないせいか?

真冬か?と思うほど寒く感じます😮💨

10月に入って、天気も悪いし、寒いって…秋は、どこへ行ってしまったの?

このまま、冬になってしまうのでしょうか?

暑ければ、暑いで、いやだといい…

寒ければ、寒いで、嫌だし…

過ごし易い季節は、無くなってしまったのでしょうか?

今週末は、11月…

今年の夏は暑く、殆ど雨降らずだった

それが、今、巻き返しの雨ばかり…傘

そろそろ紅葉が、気になる時期🍂🍁

暑さと雨が少なかった分、今年の紅葉は綺麗に紅葉せず、枯れ木で終わり?とならなければよいのですが・・

そのうち、日本の四季がなくなり、二季となるのか?

暑さと寒さしかなくなるなんて…😔

考えただけで、恐ろしい‼︎ですよね😵💫

気温差が激しいので、皆さんも体調崩されないよう気を付けてお過ごしください🥺

夏季休業のお知らせ

誠に勝手ながら、下記の期間を夏季休業とさせていただきます。

株式会社 舞石組

株式会社 舞石興産

■夏季休業期間

令和7年8月9日(土)~8月17日(日)

※8月18日(月)より通常営業いたします。

休業期間中はご迷惑をおかけいたしますが、何卒ご理解のほどお願い申し上げます。

そして話は変わりますが、昨日仕事帰り道、小雨が降りだし、

虹が綺麗に出てるなぁと思いながら運転していたら、よく見るとダブルレインボー🌈🌈

みなさんは、ダブルレインボー🌈🌈を見たことがありますか?

これは、その名の通り二重に虹がかかる現象のことで、条件がそろった時にしか見られないとても珍しい景色です。

そのため、ダブルレインボー🌈🌈を見たら幸運💖が訪れるともいわれています。

ダブルレインボー🌈🌈はさまざまな気候条件がそろった時に現れるものであるため、めったに見られるものではありません。

そのため、昔から縁起の良いものとされてきました。

ダブルレインボー🌈🌈は「エンジェルサイン」👼とも呼ばれ、見た人には幸運💖が訪れるといわれています。

皆様に幸運💖が訪れますように🧙💫

残暑厳しき折、どうぞ体調管理には十分ご留意ください。

8月10日は「道の日」であり、8月を「道路ふれあい月間」として、毎年全国各地で道路にちなんだ様々な行事が催されます。

その一環として各地でボランティアを募り、道路清掃が実施されており、我が社は本日清掃活動を実施しました。

7時45分 本社にて開会式を行い、2班に分かれて16名で活動しました。

こんなに沢山のゴミを回収しました😑

途中雨☔が降り始め悪天候の中、お疲れ様でした😚

7月だと言うのに 夏の風物詩で有る “蝉の鳴き声”が 全く聞こえて来ません。

まだ蝉の鳴き声を聴いていませんが、皆さんはいかがですか?

ニュースで「公園のセミ幼虫 食用目的で乱獲か..」と。

“食用”とするのは 日本では耳にしませんが、食すのは 中国の方なのでしょうか?

文化の違いとは言え恐ろしいですよね・..

いつもならもう鳴いてるはずなのに!?

鳴いたら鳴いたでうるさいんですが、

鳴かないと夏が来た感じがしないし💦

今日、事務所の網戸に張り付いていた蝉😯

しばらく網戸を動いていましたが、全く鳴き声はなし💦

どうしたのか心配になってきます〜😅

「2025年7月5日4:18に大きな災害が起こる❣」

という予言や噂が、話題になっていましたが・・・

何も起こりませんでした😌何事もなく良かったです😄

今日は令和7年7月7日。

7が三つ並ぶ「7・7・7」7⃣の日です。

元号・月・日で7が三つ並ぶのは平成7年7月7日以来30年ぶり。

この100年間で3回しかない「激レア」な日です。

この日に合わせて婚姻届け提出ラッシュになりそう💒 🤵🏻♂️👰♀️

そして七夕の節句🎋🎋

七夕の日は、中国の星祭り、乞巧奠(きこうでん)が由来です。

『天の川で織姫と彦星が年に1度だけ会える日』

【七夕の由来──織姫と彦星の物語」

七夕は、毎年7月7日の夜に行われる、

日本の伝統的な行事です。

古くは中国から伝わった「乞巧奠(きこうでん)」

という風習がルーツ。

それに、日本古来の「棚機(たなばた)信仰」が

結びついて、今の七夕のかたちができた

といわれています。

七夕の主役である織姫と彦星は、

天の川を隔てた恋人同士飛び出すハート

年に一度、7月7日の夜だけ会えるという物語は、

誰もが一度は耳にしたことがあるでしょう。

織姫は天帝の娘で、機織りの名手。

彦星は勤勉な牛飼い。

二人は働き者だったが、恋人同士になってからは

仕事をおろそかにしてしまい、サボりまくりの

2人に怒った天帝が、天の川の両岸に

引き離されてしまったのです😦

それでもなお、お互いを想い続けた二人は、

1年に一度だけ再会することを許されました。

この物語には、

「努力」「純粋な愛」「再会への希望」など、

多くのメッセージが込められています。

幼少の時はきっと願いが叶う!って本気で思って短冊にお願い事を書いていたのでしょうね🥺

年齢を重ねて大人になっても信じる気持ちを忘れずに👋

皆さんの願い事が叶いますように💫🥰

7月が始まりましたね。🏖️

2025年も、あっという間に折り返し地点にきました。

上半期の自分を「おつかれさま」と労わりながら、

ここで少し、立ち止まって深呼吸してみませんか?

「がんばること」と「立ち止まること」は矛盾しない

忙しい日々の中で、

前に進み続けることが当たり前になっていると、

立ち止まることに少し罪悪感を感じる人もいるかもしれません。

でも実は、「整える」ことこそが、

この先の半年を軽やかに過ごすための土台になるのです。

・疲れを見逃さない

・感情を置き去りにしない

・深く眠る時間をちゃんと取る

・“香り”や“呼吸”を使ってリセットする

そんな日々の小さなセルフケアの積み重ねが、

心と体に「やわらかい余白」をつくってくれます。

1年の折り返しは、“未来の自分”の準備期間1月よりも、7月の方が「始まり」に向いていると感じることがあります。

なぜなら、すでに1年の半分を体験してきた“今の自分”だからこそ、

・何を手放したいのか

・どんな暮らしを目指したいのか

・誰とどんな時間を過ごしたいのか

──そんなことが、よりリアルに見えてくるからです。

7月は、ある意味で「感覚で選ぶ月」🌖

「なんとなく、こっちが心地いい」

「疲れてるから、少しだけゆるめてみよう」

そんな直感を信じて動くことが、実はすごく大事だったりします。

🍃ここからの半年も、やさしく進めますように。❤️🩹

まさに長い長い厳しい夏がやって来たといったところですが、どうか皆さん熱中症には十分気を付けてください🙇